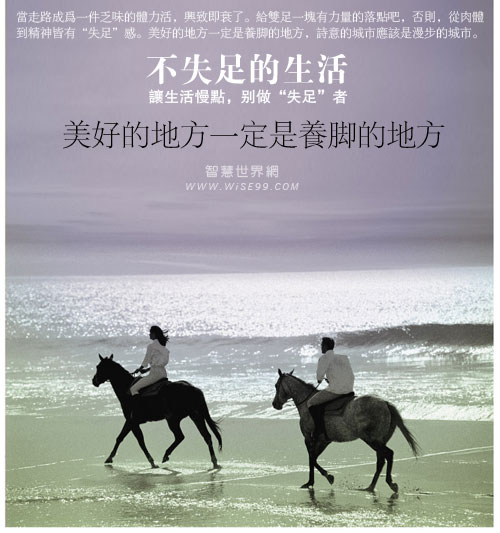

智慧启引:『大,正让城市削掉双足,脚步日渐枯萎。我们腿脚的使用率已低于人体其他部位,它甚至很少被放置到地面上。我一直深以为,美好的地方一定是养脚的地方,诗意的城市应该是漫步的城市。城市不仅是一个地方,更是一种心理状态,一种生活方式的象征。选择一座城市,就是投奔一种生活。规划一座城市,就是设计一种生活。当走路成为一件乏味的体力活,兴致即衰了。给双足一块有力量的落点吧,否则,从肉体到精神皆有“失足”感。』

那些街上的晨跑者,那些蹦蹦跳跳上学的孩子,哪儿去了呢?那些笑逐颜开、边走边聊的早班人,那些按时回家的自行车铃响……那些用脚步生活的人,怎么都不见了呢?

法国学者皮埃尔·卡蓝默访问了几座中国城市后,感叹:“它们太大了,每一次进入我都忍不住发抖。”

大,正让城市削掉双足,脚步日渐枯萎。我们腿脚的使用率已低于人体其他部位,它甚至很少被放置到地面上——我说的不是地板。“有足而不用,与无足等耳。”现代人的日常身份,不再是“行人”,而是“乘客”。

我的办公室同事,人均每日乘车3小时,那是一种天天出差的感觉。一家伙恶狠狠道:“天天仨小时!练书法我早成了大师,下围棋我早晋了八段……”是的,我们最有效的生命时间,虚掷在了路上。而且,这是纯物理、纯机械的“赶路”,绝无精神活动和审美可能:堵、挤、抢、搡、刮擦、焦灼、噪音、污染……整个一皱眉和骂娘的过程。

我一直深以为,美好的地方一定是养脚的地方,诗意的城市应该是漫步的城市。什么情况下,漫步会成为城市的主题,人会心甘情愿地安步当车呢?

除城不能太大、任意两点间不能太远外,还有两条:一、沿途空间应有舒适性和愉悦感,不乏味。二、人的生活节奏相对舒缓,不焦灼。

一个城市是否对脚友好,看“人行道”即一目了然。人行道在道路系统中的地位,直接反映出对脚的态度。而普遍现状是:人行道的待遇太差了,较之宽阔的车道,它要么被忽略不计,要么被严重冷落,甚至被侮辱。那天,我要到马路对面去,一个外地来的朋友正拼命挥手,可附近既无天桥亦无路口,想了半天,我招了辆车,到一桥底再绕回来,才和朋友握上手,真可谓咫尺天涯。